骨粗しょう症治療を専門とする医師と先進検査機器による治療

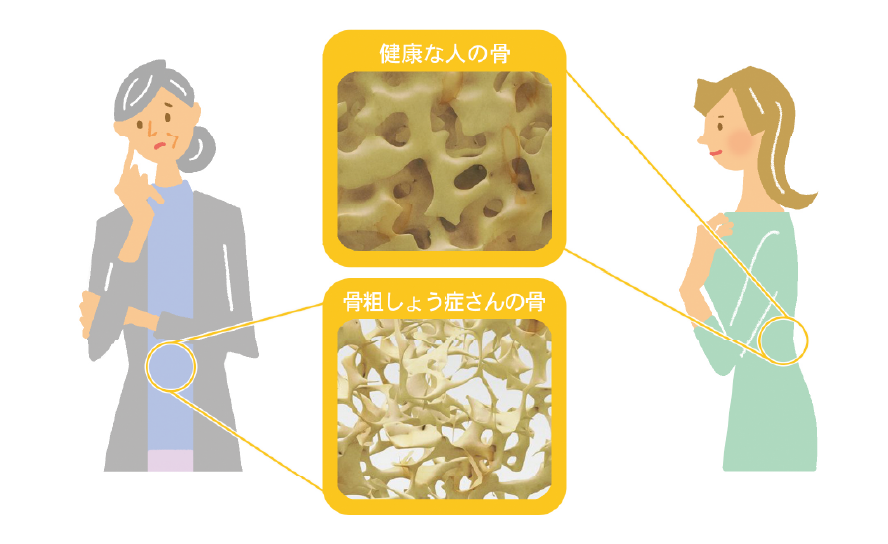

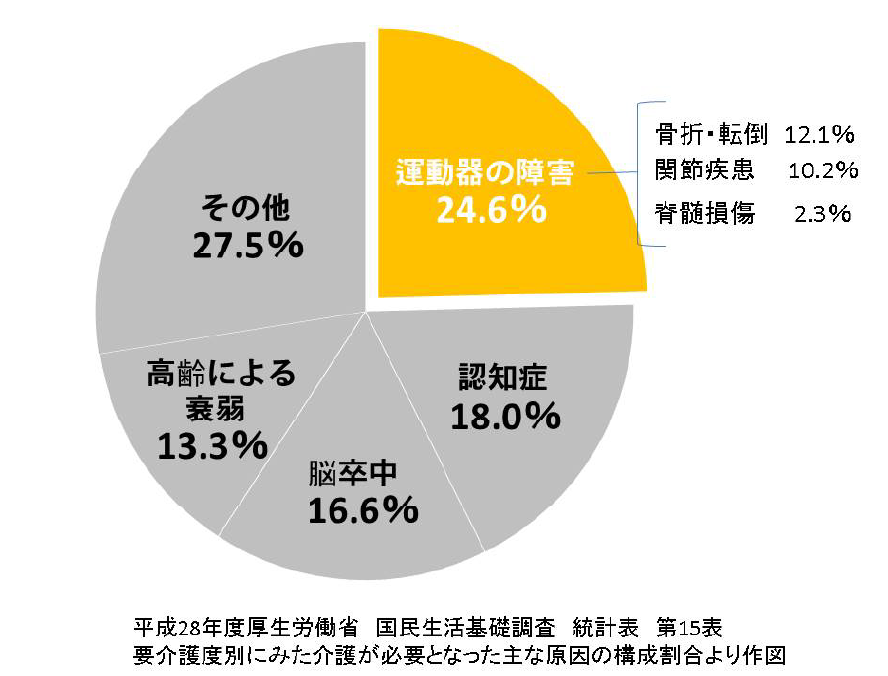

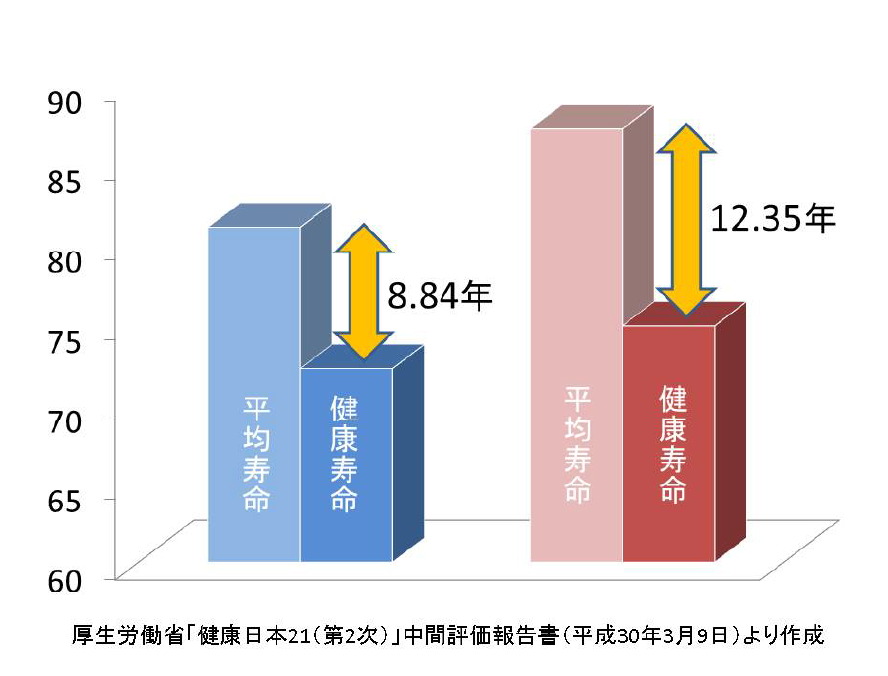

骨粗しょう症は、健康寿命に関わる非常に重要な疾患です。

当院は、骨粗しょう症の治療に力を入れています。

院長は骨粗しょう症治療を専門とする医師です。また、最新の医療レベルを提供できるよう、検査機器もDXA法にて行うことのできる高精度の機器を設置しています。

骨粗しょう症の「よくある質問」

ただ骨折を起こしやすい状態というよりは、「病的に骨折をしやすい状態」と言う方が正確です。ちょっとした段差で転倒し、大腿骨を骨折してしまうような重篤な結果を招きます。

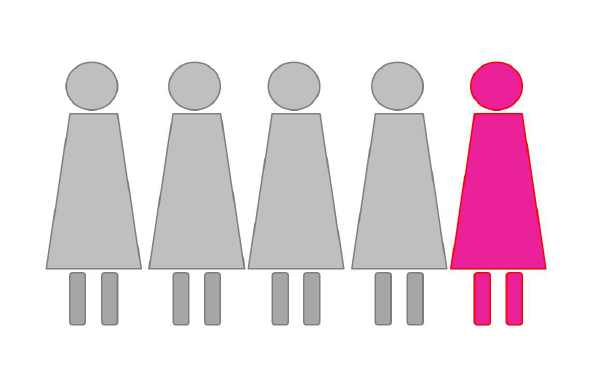

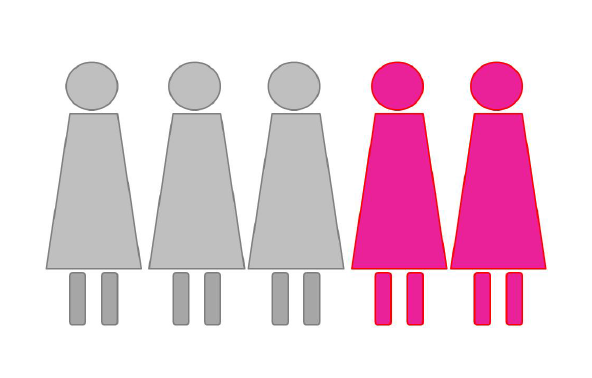

女性であれば、60歳代で5人に1人。70歳代で5人に2人。80歳代では、5人に3人が罹患していると言われています。

しかし、脊柱変形にともなう慢性的な痛みを訴える方はいらっしゃいます。

「少しでも長く自分で歩くために」

「大切な方の介護負担を減らすために」

防げる骨折を防いで、健康寿命を長くしましょう。

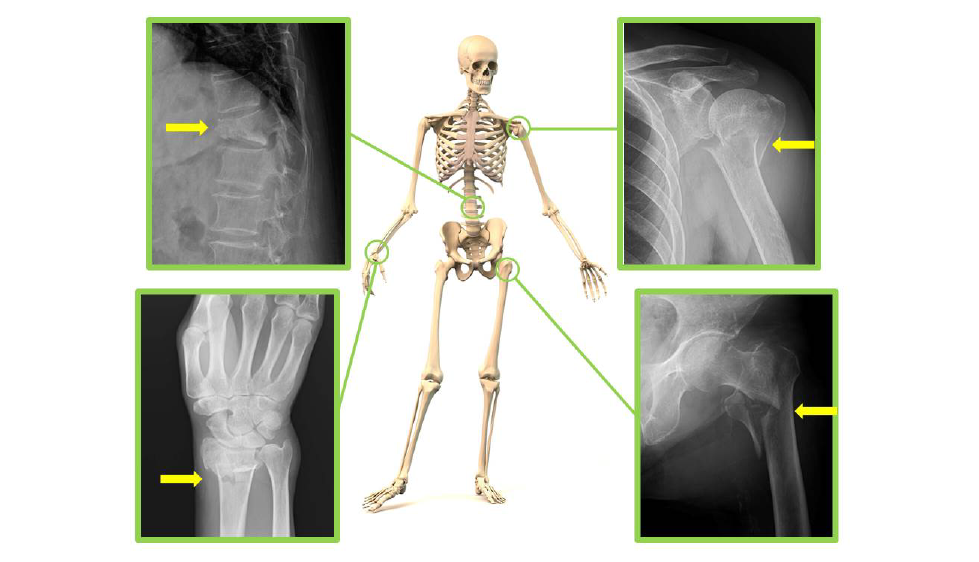

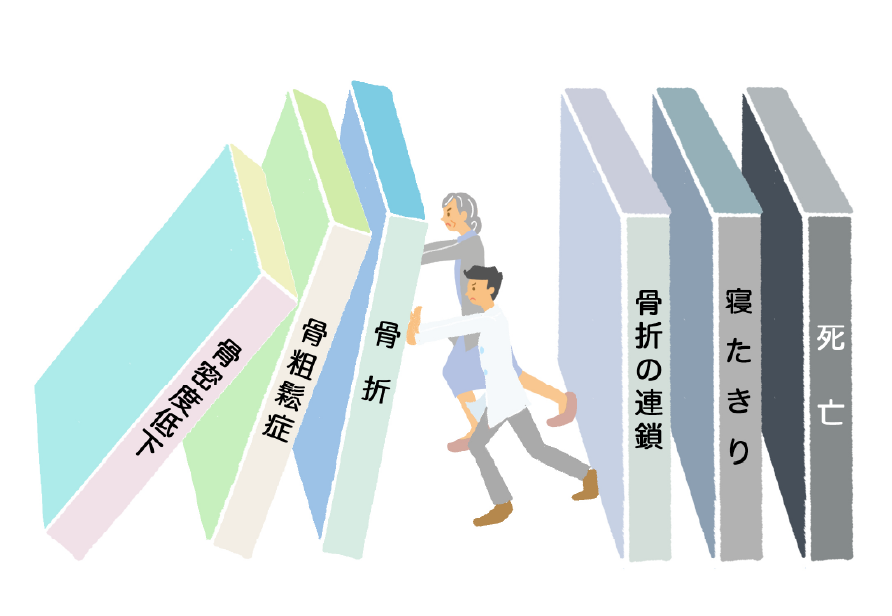

太もものつけ根の骨折(大腿骨近位部骨折)とせぼねの骨折(脊椎椎体骨折)は、寝たきりにつながりやすく、死亡率も上昇させる骨折であることが知られています。

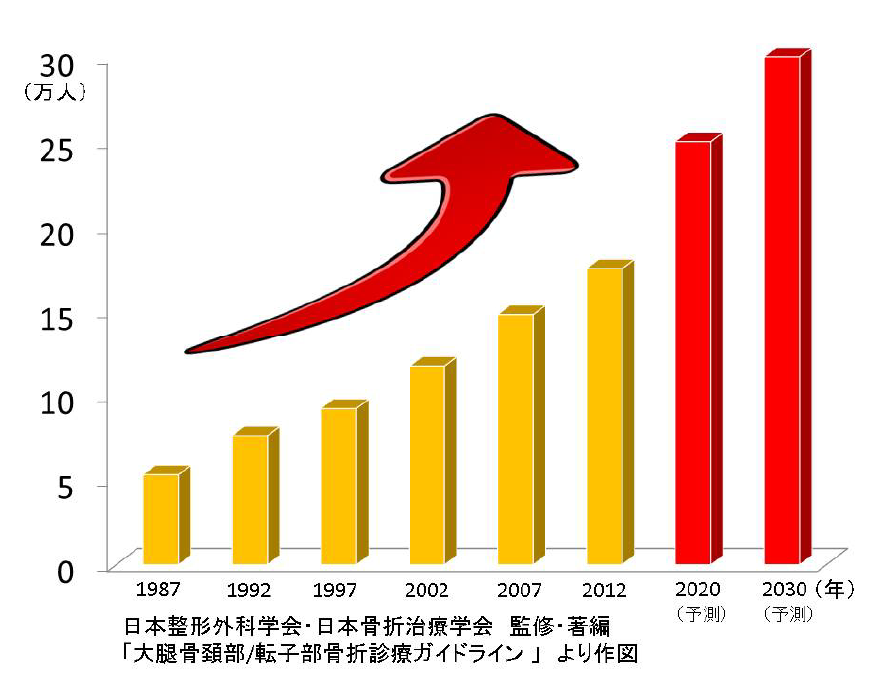

なかでも、大腿骨近位部骨折は、1年後の死亡率が約10%程度と報告されおり、この骨折が「たかが骨折」ではないことが分かります。また、その発生数も年々増加の一途をたどっており、社会的にも大きな問題となっています。

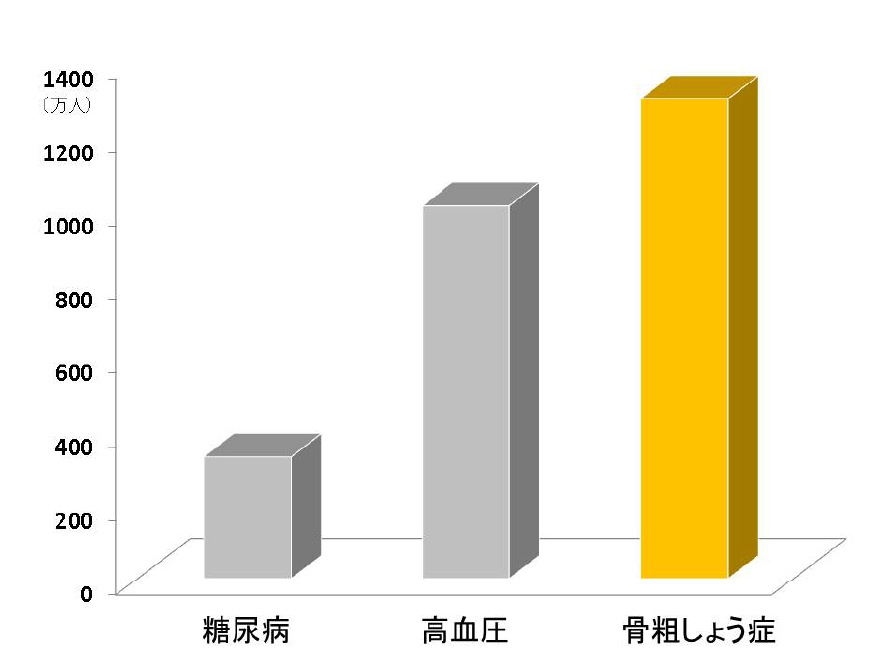

下のグラフを見て下さい。

現在までの年間の発生件数と今後の予測値を示したものです。

これは驚くべき数字です。

骨粗しょう症の治療がいかに大切であるかが分かります。

やせ形の方、閉経後の女性の方、若いころに過度なダイエットをした経験のある方や若いころより身長が低くなった方も注意が必要です。また、喫煙や過度の飲酒、病気などでのステロイド製剤の使用もリスクが高まります。

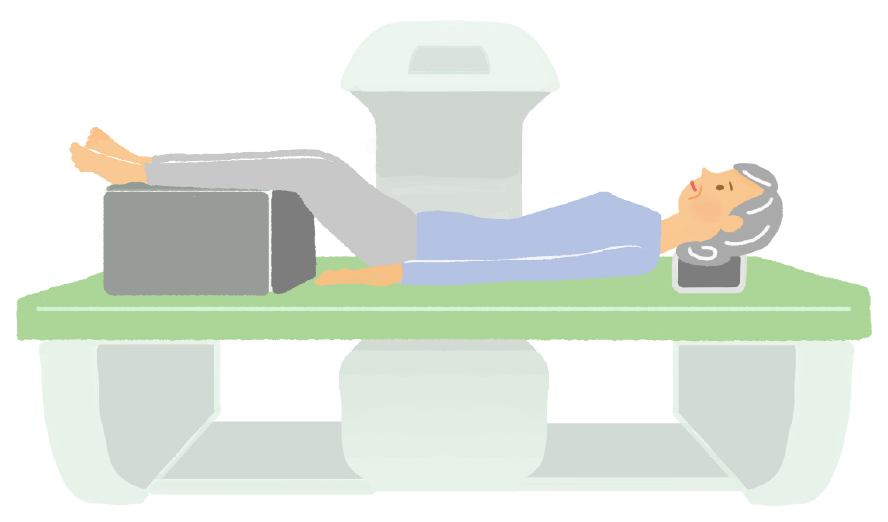

測定方法ですが、「DXA法」という方法で大腿骨と腰椎を検査することが、最新の骨粗しょう症のガイドラインで推奨されています。他にも、手首やかかとの骨などでも測定することは可能です。また、採血も治療方針の決定に大切となってきます。

Q7とオーバーラップしますが、主に3種類の測定方法(①~③)があります。

最新の「骨粗しょう症ガイドライン」にもある通り、DXA法での測定を勧めます。

それぞれを見てみましょう。

ガイドラインが推奨するとおり、骨粗しょう症の診断と治療においては、この方法が最も信頼性があります。大腿骨と腰椎で計測します。当院も採用しています。

手の骨(第2中手骨)を用いて計測します。診断に用いることは出来ますが、手の骨は皮質骨が多く、海綿骨が2-3%程度しかないために、治療の変化を確認することが困難です。したがって、治療効果判定には向きません。

かかとや手首、すねの骨を用いて、超音波で測定する方法です。

被爆はありませんが、誤差が大きく確定診断には用いることが出来ません。

スクリーニング検査や小児・妊婦では使用されます。

②と同様に、治療効果判定にも向きません。

健康診断であれば、年に1回程度です。

1 カルシウム製剤

2 ビタミンD製剤

3 ビタミンK製剤

4 選択的エストロゲン受容体モジュレーター

5 ビスホスホネート製剤

6 テリパラチド製剤

7 デノスマブ製剤

8 ロモソズマブ製剤

1~3は、補助的に使用されているおくすりで、単剤での骨密度の上昇効果はそれほど認められませんが、4~8のおくすりの効果を十分に引き出すために重要となります。4~8のおくすりは、を患者さん一人一人の年齢、性別、骨折の既往、採血の結果などを考慮しながら選択していきます。

また、費用についても考えなくてはなりません。

4~8においては高額なものがあります。たとえば、8のロモソズマブは、新しいお薬で効果も高いのですが、薬価が治療1回あたり約5万円程度(月に1回皮下注射をします)と高額です。当然、保険診療ですので、1割負担の方であれば5000円となりますが、経済的な負担が原因で治療が中断してしまうことは避けなくてはなりません。したがって、ご自身のライフスタイルも考慮して選択するべきと考えています。

当院では、骨粗しょう症について分かりやすいパンフレットを作成しております。

その中で、ご自身の保険割合に合わせてのだいたいの費用も載せていますので、ご参考にしていただければと思います。

あります。

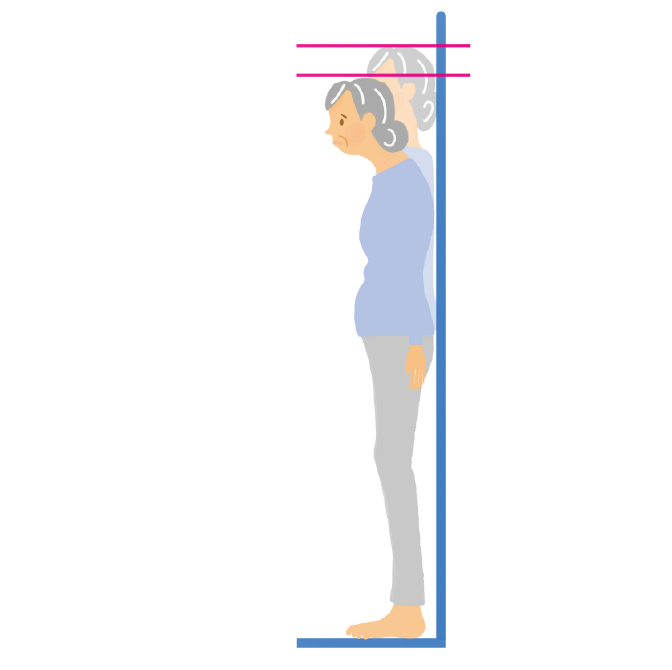

A 壁-後頭間距離を測定してみましょう。

後頭部が壁につけられない方は、胸椎レベルに椎体骨折がある可能性があります。椎体骨折があれば、骨粗しょう症の可能性が非常に高いです。

B 身長は低くなっていますか?

最も身長の高かったころと比べて、3.8cm以上の身長低下が骨粗しょう症の臨床サインとする文献もガイドラインで紹介されています。

「身長が低くなったかな?」は、体からのメッセージです。

先の絵を参考にしながら、バランス良い食事をこころがけて下さい。また、避けるべき食品は次の通りです。

身近なところでは、「ウォーキング」も効果があります。閉経後の骨粗しょう症患者さんのデータですが、1日8000歩を目安に、週に3日以上行った場合に、1年続けると腰椎の骨密度が1.71%上昇すると報告されています。

また、骨粗しょう症の治療の最終的な目的である骨折予防ですが、「フラミンゴ療法」と言われる片足立ちの訓練を毎日1分×3セット、6ヶ月以上続けることで転倒の発生率を下げることがわかっています。

FRAXと呼ばれるもので、世界保健機関であるWHOが開発しました。

12個の質問に答えると将来10年間の骨折の確率が分かります。

下記にホームページを示しますので、この値が15%を超えるようだと治療が必要な可能性があります。その際には、医師にご相談ください。

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=3

整形外科医は、骨折治療の専門家ですので、当然、骨折の予防である骨粗しょう症の治療経験も多くなります。

実際に、骨粗鬆症学会の会員も科別では整形外科医が最多となっています。

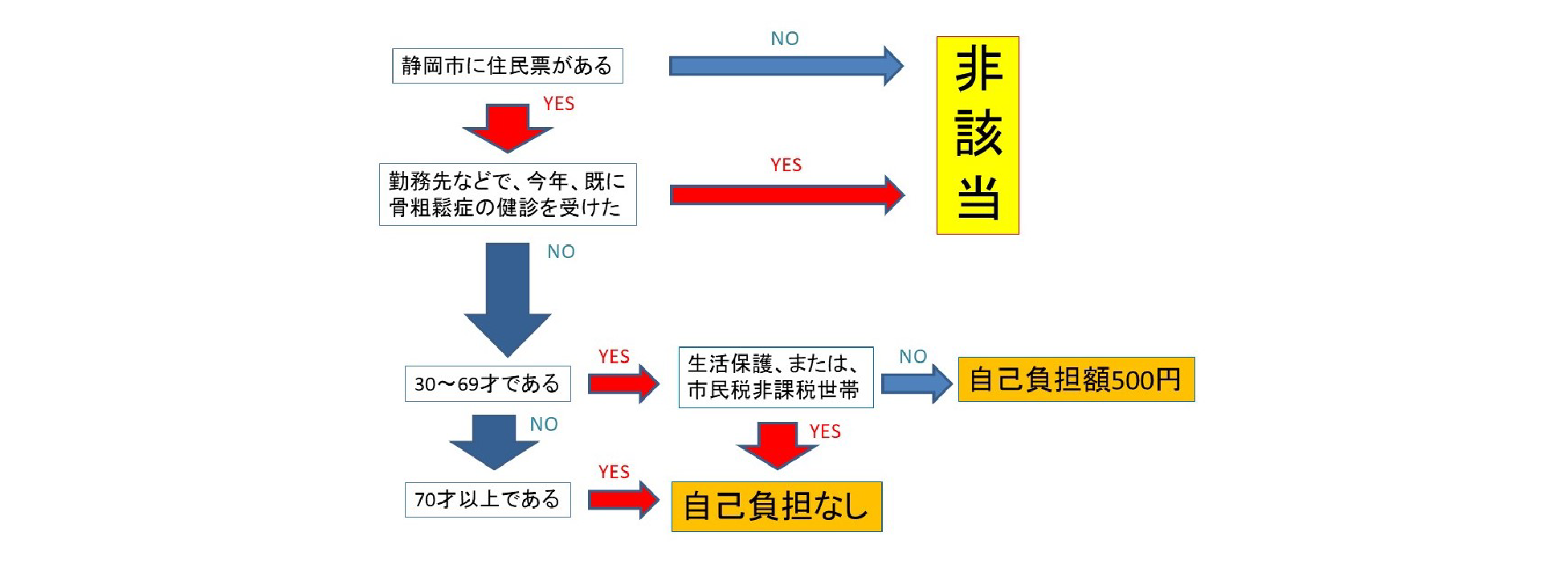

ただ、お住まいの地域によって健康診断の費用負担が変わっていますので、お住まいの各市町にご確認いただくのが最も正確です。

当院の所在地である静岡県静岡市では、女性の方は下記のようになっています。

しかし、多くの方が継続して治療する必要があるのが現状です。高血圧や糖尿病などの疾患と同じイメージで良いと思います。

しかし、近年では、口腔内の衛生管理の徹底により「顎骨壊死」の発生率をかなり下げられることが分かってきています。

2016年の関連6学会(日本骨粗鬆症学会、日本歯科放射線科学会、日本口腔外科学会、日本臨床口腔病理学会、日本骨代謝学会、日本歯周病学会)から出されたポジションペーパーには、「EBM(Evidence-Based Medicine、根拠に基づく医療)の観点に基づいて論理的に判断すると、侵襲的歯科治療前のビスフォスフォネート休薬を積極的に支持する根拠に欠ける」と表現されており、顎骨壊死を恐れるあまり骨粗しょう症の治療が中断されることに疑問が呈されています。

また、「顎骨壊死」に関連するのは、骨粗しょう症治療薬の一部です。

心配の方は、医師に尋ねて下さい。

イメージとしてはこんな感じです。

最後に当院より

骨粗しょう症への理解は、得られたでしょうか?

骨粗しょう症は、早期発見と予防が重要です。

年に1度は、健康診断を利用して骨密度を測定しましょう!

わたしが総合病院に勤めていた時、骨粗しょう症が原因の骨折をたいへん多く経験致しました。また、主治医・執刀医として身近でみてきたからこそ、ご本人やご家族の方にかかる身体的、精神的、経済的不安がよく分かります。

そんな方を一人でも減らしたい。この思いから、骨折の予防である骨粗しょう症の治療に力を注いでいます。

もし、長い間治療をしているけれど効果がはっきりしない方や、何か別の選択肢がないかなど不安をお持ちの方は、一度、ご相談してみてください。